苗の大切さ

安定出荷への道

苗の個性に気づいた4年目の実感

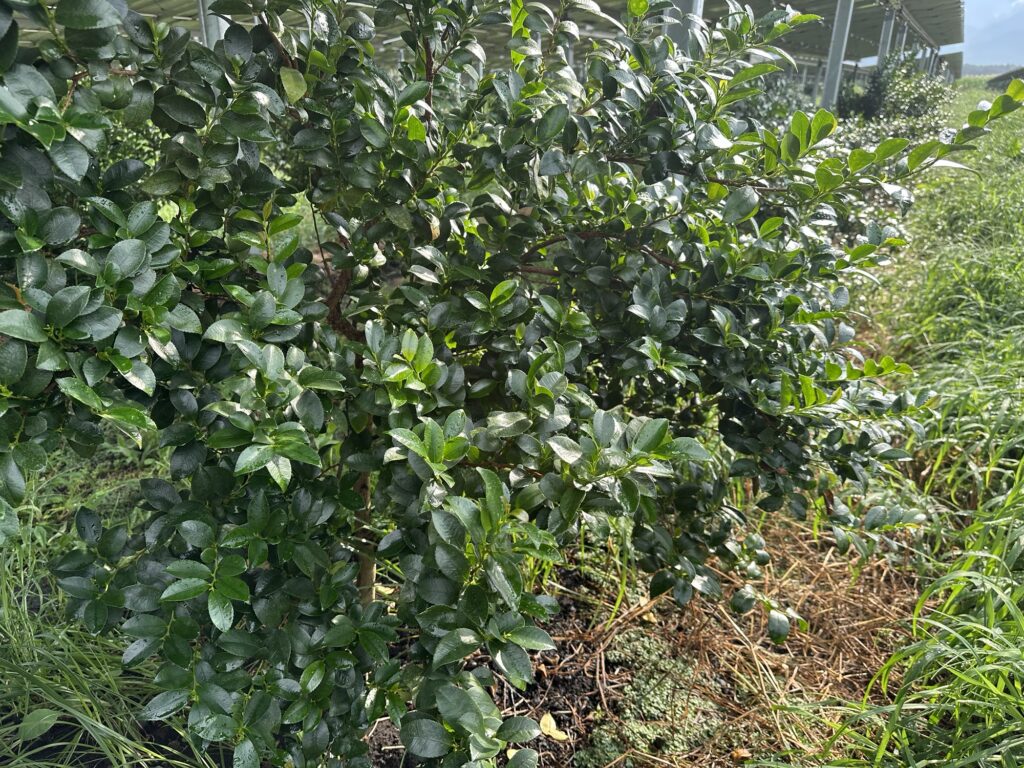

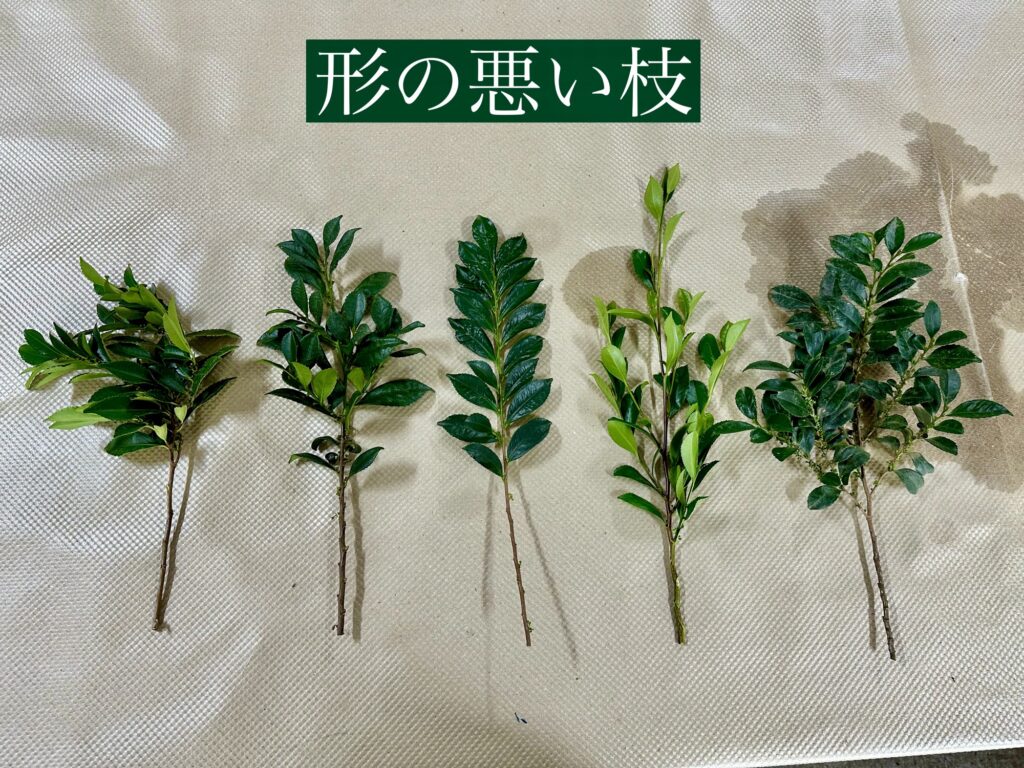

圃場に並ぶ1万本以上の榊は、一本一本が枝ぶりや色つやに個性を持っています。中には下の写真のように形が悪くて収穫できない株もあり、そのたびに残念な気持ちになります。良い形の枝をしっかり収穫できる株を増やしていかないと、このままでは安定した出荷は難しいだろうと痛感しています。

花屋さんが求めているのは、曲がりがなく左右対称で、組んだときに面がきれいに揃う枝です。つまり、神棚にお供えする「つくり榊」を作る際に手間がかからない枝が好まれます。形の良い枝は2〜4本組むだけで美しい菱形になり、作業時間や手間が大幅に減るため、色やツヤに加えて「枝の形」も重要な品質要素だと実感しています。

定植から4年が経ち、ようやく「良い苗を植えること」が良枝の安定出荷につながると実感するようになりました。榊は定植から収穫までに何年もかかるため、もっと早く気づけていればと思うこともありますが、そのぶん試行錯誤が次の取り組みのヒントにもなりました。

その代表が挿し木です。挿し木で増やした苗は親木と同じ性質を受け継ぐ“クローン”なので、収量や枝ぶりの良い木を親に選べば、同じ良さを持った苗を増やせます。こうしてできた苗を少しずつ圃場に植え替えていけば、圃場全体の品質は徐々に揃い、安定した出荷に近づくはずです。

定植からの4年間で学んだことを踏まえ、今後は「良い苗を選ぶこと」と「良い親木から挿し木苗を増やすこと」を中心に、圃場の品質を底上げしていきたいと思います。